企业为什么不愿意收商业承兑汇票?

前言:在当前企业间普遍“以票代款”的环境下,商业承兑汇票作为一种常见的信用支付工具,频繁出现在产业链结算中。但在实际操作中,许多企业财务部门却明确表示“能不收商票就不收”,甚至在合同中事先排除商票付款方式。明明是票据,为什么市场对它却如此戒备?本文从信用风险、流动性困境与兑付成本三个角度,深入剖析企业不愿意收商票的底层原因。(贴票宝票据贴现平台)

一、信用弱、风险高:收的是票,却像收的是“承诺书”

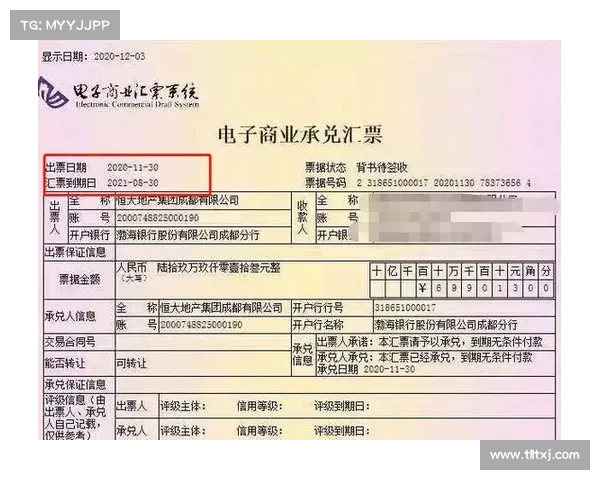

商业承兑汇票的根本问题在于信用来源不可靠。它是由企业自行承诺付款的票据,不具备银行担保,一旦出票企业资质一般、经营不稳或资金吃紧,兑付的确定性就大打折扣。相比银行承兑汇票,商票没有统一的信用评级体系,也没有严格的发行审核门槛。在很多企业看来,收下一张商票,本质上就是承担了承兑人未来可能失约的风险。这类信用风险不可控,尤其在没有合作基础或真实贸易链条较远的情形下,企业普遍选择谨慎甚至直接拒收。

二、贴现难、流转差:看似可变现,实则变现难

即便企业愿意接受商票,大多也会基于“可以贴现”的前提,但现实是:商票贴现门槛高、利率高、机构接受度低。票据贴现能力完全依赖于出票企业的信用水平,强主体商票(如央企核心子公司)确实可以贴,但普通民企、项目公司甚至空壳公司开出的商票几乎无人问津。更严重的是,商票难以在市场流通,没有成熟的转贴现机制,也很难在持票企业之间自由转让。对于需要灵活资金周转的企业而言,收了商票就等于“把现金变成了不能动的纸”,资金链风险被进一步放大。

三、一旦违约,维权成本高、回款周期长

许多企业对商票持排斥态度,还有一个重要原因在于违约后的追偿难度大。不同于银行票据具备清晰的责任追索路径,商票一旦逾期,企业往往面临多个障碍:交易链条不完整、合同发票信息不清、承兑人拒绝付款或已陷入破产清算,甚至在诉讼中还要证明商票背后存在真实交易。最终结果可能是官司赢了、钱却拿不到。对中小企业而言,这样的法律成本和资金滞压难以承受。因此,“拒收商票”并非情绪化行为,而是对市场现实和风险代价的理性判断。

黑马预测官网结语:不是所有商票都不能收,而是不能盲目收。收票之前,先看承兑人是谁、信用是否稳定、票据是否可贴现、是否真实确权,再决定要不要接、能不能收。如果无法判断,可借助“贴票宝”等专业平台评估票据风险、查询贴现能力,做到心中有数、账上有底。